● 転移を防ぐのが抗がん剤のはずだったが……

小さくなったガンは、抗ガン剤によって強化トレーニングされたようなものだからだ。 縮小したがん細胞は抗がん剤耐性を獲得する。これが転移がんへと変貌を遂げるのである。 そこでがん治療の根本的出直しが求められることとなる。

● キーワードは「間接対決」

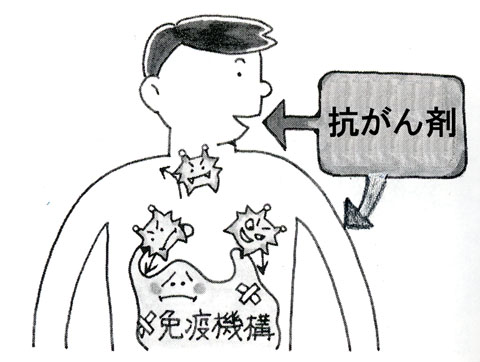

そこで、これからのがん医療として、私は、がんとの間接対決に注目したい。 間接対決とは、人間が直接がんに手を下すのを避けて、本来体内で異物と闘うべき免疫機構、 具体的にはリンパ球をうまく働かせてがん細胞を攻撃させることである。

体内で細胞ががん化した当初に、分裂がうまくいかないで、細胞集団を形成できないと、 がん細胞は体の免疫細胞の攻撃にさらされて生存が難しくなる。誰でも人体内では、 異常細胞が絶えず生まれている。だが、ほとんどのがん細胞は、体のもつ免疫機構に よってたちまちやられてしまう。

したがって、体内に芽生えたがん細胞が生き残ることができるのは、リンパ球を主体と する免疫細胞勢力がいろいろな原因から障害を受け、働かなくなっているときである。

この事実を明快に説明しているのが安保理論である。

● がん治療の基本はリンパ球を増加させること

抗がん剤で、たとえがんが縮小しても、生き残ったがん細胞が実は恐るべきものなのである。 それらの細胞は、身をていして抗がん剤の嵐を生き抜いてきたからである。 この点はほとんどの固形腫瘍に共通している。嵐が過ぎ去った後に彼らの出番がやってくる。

一度再発すると、リンパ球による防衛力は抗がん剤ですでに壊滅状態になっているため、 がんの進行は一気に早まり、もはや手の施しようがなくなる。

一方、がんの大手術は、リンパ組織を根こそぎ取り去ると同時に、副交感神経のネットワーク ともいえる迷走神経も至るところで寸断する。 それに外傷性ショックが重なって、交感神経の極度の緊張状態に陥る。その結果、体内環境は 顆粒球の独壇場のような状態となり、活性酸素による組織破壊が進むとともに、がん細胞は あちらこちらに飛び火(転移)し、命を落とすこととなる。

● がんに対する「告知」のあり方大問題

▲ がんにだけなぜことさら「告知」というのか

その第一として「がん告知」がある。この呼称には、がんがまるで死を覚悟すべき病気のような 響きがある。この呼び名で交感神経の緊張をいやが上にも高めるのだ。

安保先生の「白血球の自律神経支配」の法則に基づくなら、「肩こりや痔と同じ仕組みで がんは発症する」という、信じられないようなことが分かる。

専門家の多くが、がんの原因は細胞の遺伝子異常で、がん死は運命付けられたものと 考えているから、がんの発生を人知・人力の及び難いことと考えてしまう。

▲ ストレスによる慢性疾患の延長線上にがんがある

お茶の間の病気ががんになるからくりは、自律神経と白血球のかかわりに基づいている。 すなわち「交感神経の過剰緊張⇒顆粒球漬けの体内⇒がんの防衛隊たるリンパ球の減少⇒ 免疫力の低下⇒分泌能力の低下」という過程を経て、がんを呼び寄せる体質が徐々に 作り上げられていくのである。

したがって、心身のストレスを招く状態になったがん患者に、さらにストレスの追い討ちを かけるような「がん告知」のあり方が、良い結果を生むわけがない。

▲ 余命宣告でリンパ球激減

● 早期発見論のまやかし

▲ がんへの恐怖心が発がんを呼び起こす

この日を境に「肺がんかもしれない!?」との恐怖にかられることとなった。 小さい娘のこと、家族のことなどを考えて精神不安に陥った。来る日も来る日も 「がん」「死」ばかりが頭に浮かんで、地獄のような日々が続いたとのことだ。

半年後の検査で大きさに変化はないがまた半年後と告げられてほっとしたものの、 次の不安がまた襲ってくる。「がんじゃないですよね」と医師に質問すると 「神様しかわからないね」と、この医師の配慮の無さにがっくりしたという。

▲ がん治療の権威が早期発見主義を“反省”

なぜだろうか。早期発見そのものにそれほどの意味がないことの表れではなかろうか。 これを裏書きするかのような意見を国立がんセンター総長の垣添忠生先生が述べている。 (『がんを治す完全ガイド』〔イーストプレス、2004年〕)。

『適時発見、適時治療』というのがその理論である。つまりあまりに早期に発見すると、 がんか否か、診断が難しい場面も出てきているからです。」とのことだ。 こうした反省が生じてくる背景には、医学・医療が高度に細分化しても、 実際に役立たない分析医学ばかりが横行していることがあげられる。 過剰検査、過剰投薬、大手術といったことへの反省が求められていることを自覚すべきだろう。 これからのがん医療は、自律神経を副交感神経優位に導くような医学の基本に まず立ち返るべきではなかろうか。

次へ